编者按:

文物为证,山河为颂。历史的烟尘已然远去,但一件件文物却历久弥新,折射出历史的沧桑和文明的力量。

走进白城市博物馆,仿佛穿越时空的隧道,与千年的历史对话。尽管岁月流转,时代变迁,但时光的印记和历史的痕迹都留存于馆中珍藏的文物中。每一件文物都是历史的见证者,静静诉说着过去的故事,让我们看到了虽已远去、依然鲜活的历史。可感可触,近在咫尺。

本报从即日起,开设“白城文物档案”专栏,介绍白城市博物馆珍藏的各类文物,探寻和讲述文物背后的故事。以此一窥这片土地上先民的生活面貌和文明成就,让更多人了解白城历史,感受白城厚重的文化底蕴。

辽代龙首建筑构件

在白城市博物馆三楼展厅,陈列着一件辽代龙首建筑构件,它出土于城四家子古城,距今已有一千余年的历史。

城四家子古城位于今天洮儿河北岸的白城市洮北区德顺蒙古族乡古城村境内,是辽代的长春州。长春州是大辽国设在东北路的政治、经济、军事、文化中心,更是辽代帝王“捺钵”期间的行宫所在地。

此龙首建筑构件装在皇家寺庙的屋脊上,通体为龙头形状,为当时屋脊兽的一种,长25厘米,宽9.5厘米,高17厘米。该文物通体为陶制。陶器具有透气性强和方便排水等功能,在遇到降水天气时,此构件能够帮助快速排除屋顶的水,使皇家寺庙免受雨水侵害。

此龙首建筑构件,龙的造型犹如一方首领,在屋顶镇守居高临下,也一次次见证了大辽皇帝进行的一项活动——“捺钵”。

“捺钵”是契丹语的译音,意为辽帝的行营。大辽建国后,开创了我国古代具有民族特色的巡幸制度——四季捺钵。每年春季,辽皇帝都要带领大队人马,浩浩荡荡地在长春州(城四家子古城)及周边地区进行围猎,同时商讨国是,接见使节。这期间长春州不仅是节度使级政权机构,更是辽皇帝的行宫。从辽太平二年(1022年),辽圣宗耶律隆绪率文武百官第一次来长春州起,到辽天庆五年九月(1115年),辽朝最后一位皇帝天祚帝带兵“退保长春州”止,在辽朝历史的中晚期近百年的时间里,辽圣宗耶律隆绪、兴宗耶律宗真、道宗耶律洪基和天祚帝等四位大辽国皇帝几乎每年春季都到长春州一带进行“捺钵”。辽皇帝的春“捺钵”活动使白城地区古代历史更加丰富多彩,同时也大大地提升了白城地区在中国东北古代历史上的地位。

每年农历正月到四月,辽皇帝列着威武仪仗,带着将领、士兵,乘着车马,浩浩荡荡来到长春州进行春“捺钵”。

时值严冬,嫩江水已经冻得结实。辽皇帝命令士兵凿冰,下长网围鱼,以绳钩掷鱼。钩得的第一尾鱼谓之“头鱼”,主要是鳇鱼、鲟鱼和胖头鱼。之后便举行头鱼宴。皇帝坐在正位,太子在旁作陪,外国使节纷纷向皇帝献礼。众人一起饮着甘冽的美酒,享受着入口唇齿留香的鲟鳇鱼,跳莽士舞、唱歌……纵酒高乐,忘人生之几何。

春暖花开时,辽皇帝还会在长春州一带进行捕鹅打雁活动。皇帝会亲手放飞名叫“海东青”的猛禽,上天捕捉天鹅和大雁。

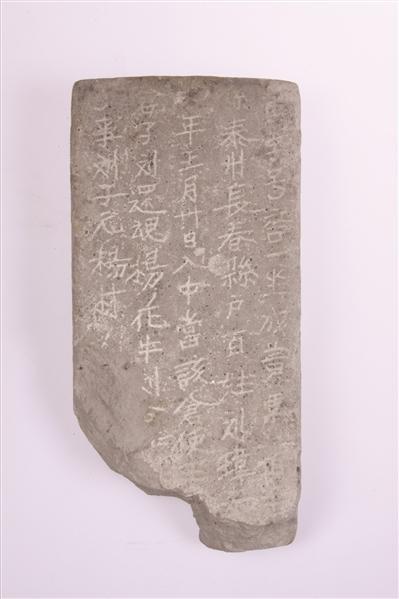

一块金代刻砖的“自白”

我是一块金代刻砖,是国家一级文物,我的长相可能不是那么出众,但我的年龄却不小,已经八百多岁了。

2007年的某一天,居住在白城市洮北区德顺蒙古族乡古城村的一位老大爷,在铲地的时候发现了我。我当时藏在遍地的残砖碎瓦中,老大爷起初并没有在意我,只当我是随处可见的一块普通青砖。当他把我翻过来时,眼前一亮,因为我身上刻有神秘的文字。

也许人们不知道,我所处的金代,没有那么多的记录方式和记录工具,人们把想要记录的事情记在砖头上,这样保存时间长,还不易损坏。

老大爷认为我非常有价值,就风风火火将我送到了白城市博物馆。白城市博物馆工作人员看到我之后十分惊喜,他们专程从省里请来了研究辽金历史的专家,对我和我身上的文字进行了科学、细致地研究,终于让我在八百多年后,重新鲜活了起来。我是辽金时期普通建筑用砖,长方形,青灰色,长32.8厘米,宽18厘米,高5.5厘米。我的背面有手印迹,正面镌字,字迹为楷书体。我的身上刻有汉字,其中包括“金代泰州长春县百姓刘玮在泰(和元)年(1201)壬(九)月卅日存入寅字号窑成黄粟(小米)二佰五十(石)”等字样。

在我那个时代,实行灾荒之年富户向官府纳粮,并根据交粮多少给予不同官职的封官奖励制度,并用青砖刻字做出公示。我所记载的,就是这个制度。

我身上这些简简单单的汉字,也让考古界十分惊奇和震撼。因为我的出现,不仅推算出了我大致的年龄,还能够根据史料,再现我所处的金代某些社会制度和人们生活习俗,进而确定了白城市洮北区德顺蒙古族乡城四家子古城就是辽代的长春州和金代的新泰州,为考古工作和历史研究提供了有力参考,重见天日后,我的作用还不小。

我是白城的历史,我也将见证白城的未来。

辽代龙纹建筑构件

白城市博物馆中,陈列的辽代龙纹建筑构件十分显眼。该构件以中华民族的图腾——龙为图案,长53厘米,宽42厘米。据考证,此物应镶嵌在辽代皇家寺庙的墙壁上。整条龙体态矫健、蜿蜒盘旋,给人一种威严灵动之美。

龙是君王的象征。这件龙纹建筑构件,同样出土于洮北区德顺蒙古族乡城四家子古城中,距今已有一千余年,材质为陶。

时至今日,遥望古城遗址,古人的生活风貌如同一幅幅细腻的画卷,缓缓地在我们眼前展开。皇家寺庙,皇家宫殿,茶楼、酒肆、商铺、馆驿、治所、民居、手工作坊、盐铁司、转运使司、度支司、钱币司、东北路统军司……

这里曾经繁华喧嚣,热闹非凡。古城中的人们,有着自己的生活和故事,有着和我们一样的喜怒哀乐、悲欢离合。他们或许为了生计而奔波,或许为了家庭而操劳,不乏日常的琐碎和烦恼,但也充满了温情和希望……无论如何,他们都在努力地活着。

但,那已经是一千多年前的事了。

稿件:本报记者 李政孚

美编:刘健雄 供图:白城市博物馆