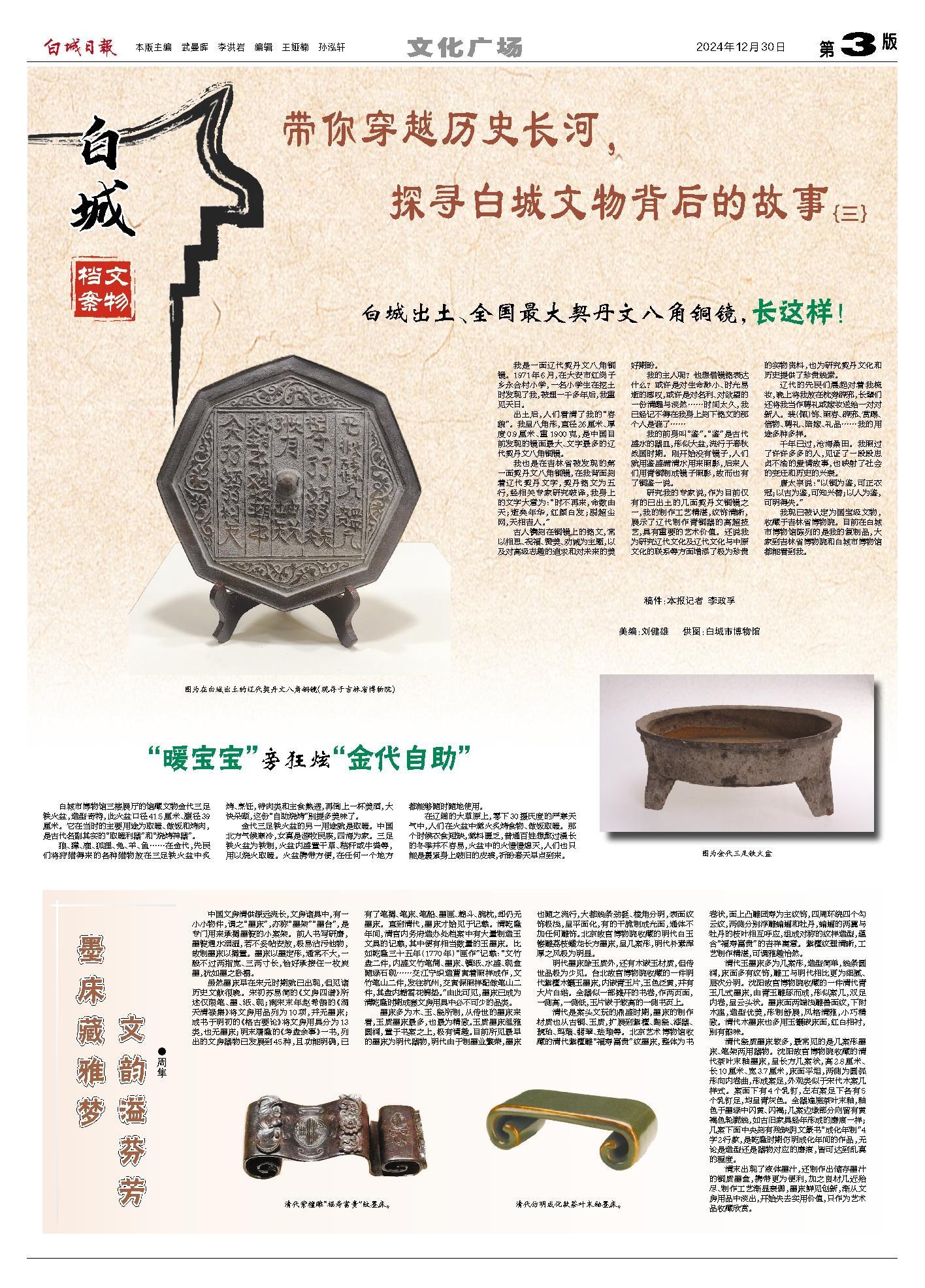

白城出土、全国最大契丹文八角铜镜,长这样!

我是一面辽代契丹文八角铜镜。1971年6月,在大安市红岗子乡永合村小学,一名小学生在挖土时发现了我,被埋一千多年后,我重见天日。

出土后,人们看清了我的“容貌”。我呈八角形,直径26厘米、厚度0.9厘米、重1900克,是中国目前发现的镜面最大、文字最多的辽代契丹文八角铜镜。

我也是在吉林省被发现的第一面契丹文八角铜镜,在我背面刻着辽代契丹文字,契丹铭文为五行,经相关专家研究破译,我身上的文字大意为:“时不再来,命数由天;逝矣年华,红颜白发;脱超尘网,天相吉人。”

古人镌刻在铜镜上的铭文,常以相思、祝福、赞美、劝诫为主题,以及对高级志趣的追求和对未来的美好期盼。

我的主人呢?他想借镜铭表达什么?或许是对生命渺小、时光易逝的感叹,或许是对名利、对欲望的一份清醒与淡然……时间太久,我已经记不得在我身上刻下铭文的那个人是谁了……

我的前身叫“鉴”。“鉴”是古代盛水的器皿,形似大盆,流行于春秋战国时期。刚开始没有镜子,人们就用鉴盛满清水用来照影,后来人们用青铜制成镜子照影,故而也有了铜鉴一说。

研究我的专家说,作为目前仅有的已出土的几面契丹文铜镜之一,我的制作工艺精湛,纹饰清晰,展示了辽代制作青铜器的高超技艺,具有重要的艺术价值。还说我为研究辽代文化及辽代文化与中原文化的联系等方面增添了极为珍贵的实物资料,也为研究契丹文化和历史提供了珍贵线索。

辽代的先民们晨起对着我梳妆,晚上将我放在枕旁辟邪,长辈们还将我当作聘礼或嫁妆送给一对对新人。装(佩)饰、照容、辟邪、赏赐、信物、聘礼、陪嫁、礼品……我的用途多种多样。

千年已过,沧海桑田。我照过了许许多多的人,见证了一段段忠贞不渝的爱情故事,也映射了社会的变迁和历史的兴衰。

唐太宗说:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。”

我现已被认定为国宝级文物,收藏于吉林省博物院。目前在白城市博物馆陈列的是我的复制品,大家到吉林省博物院和白城市博物馆都能看到我。

“暖宝宝”旁狂炫“金代自助”

白城市博物馆三楼展厅的馆藏文物金代三足铁火盆,造型奇特,此火盆口径41.5厘米、腹径39厘米。它在当时的主要用途为取暖、做饭和烤肉,是古代名副其实的“取暖利器”和“烧烤神器”。

狼、獐、鹿、狐狸、兔、羊、鱼……在金代,先民们将狩猎得来的各种猎物放在三足铁火盆中炙烤、烹饪,待肉类和主食熟透,再倒上一杯美酒,大快朵颐,这份“自助烧烤”别提多美味了。

金代三足铁火盆的另一用途就是取暖。中国北方气候寒冷,女真是游牧民族,四海为家。三足铁火盆为铁制,火盆内盛置干草、秸秆或牛粪等,用以烧火取暖。火盆携带方便,在任何一个地方都能够随时随地使用。

在辽阔的大草原上,零下30摄氏度的严寒天气中,人们在火盆中燃火炙烤食物、做饭取暖。那个时候衣食短缺,燃料匮乏,普通百姓想熬过漫长的冬季并不容易,火盆中的火慢慢熄灭,人们也只能是裹紧身上破旧的皮裘,祈盼春天早点到来。

稿件:本报记者 李政孚

美编:刘健雄 供图:白城市博物馆