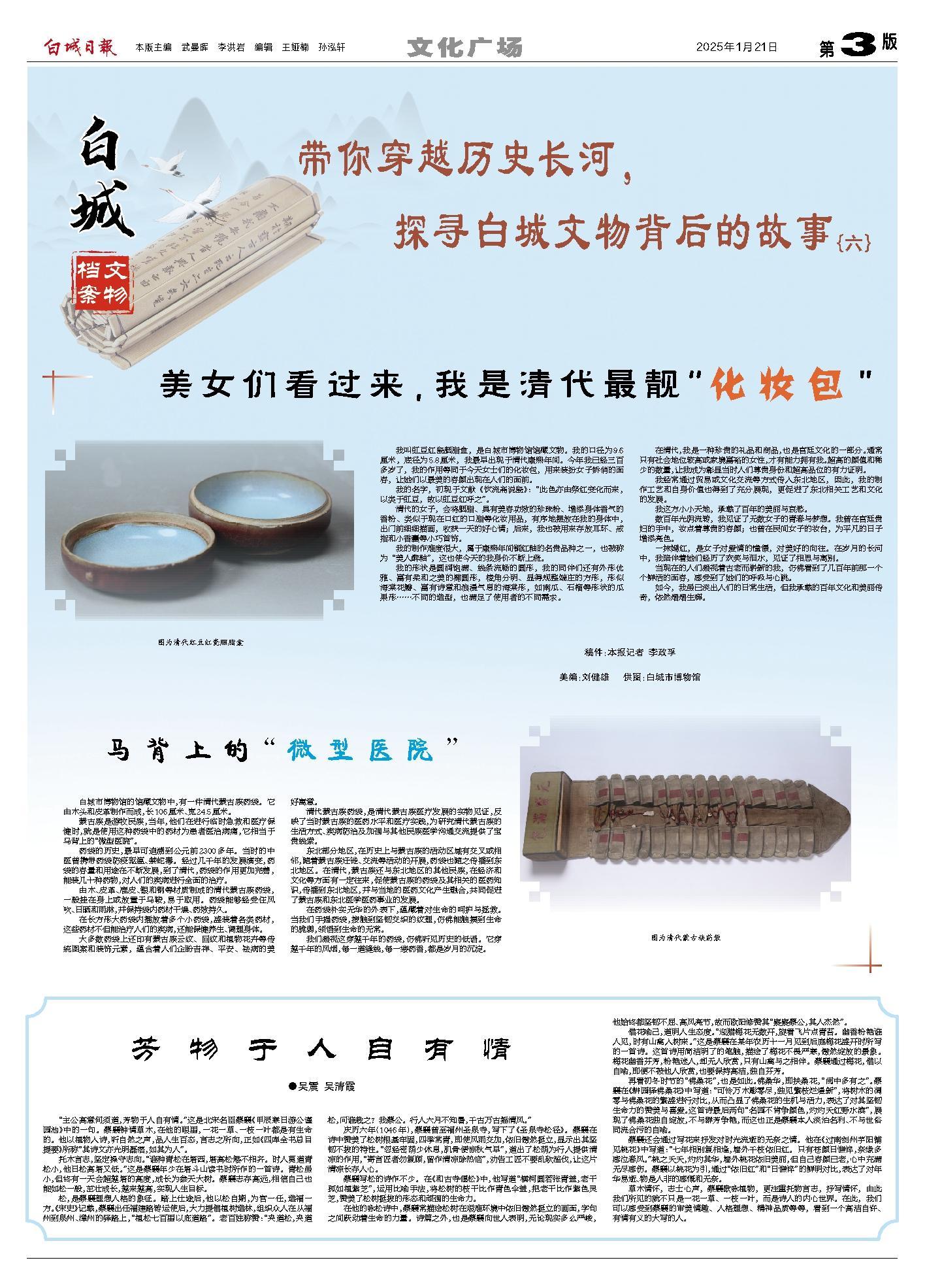

美女们看过来,我是清代最靓“化妆包”

我叫豇豆红瓷胭脂盒,是白城市博物馆馆藏文物。我的口径为9.6厘米,底径为5.8厘米,我最早出现于清代康熙年间。今年我已经三百多岁了,我的作用等同于今天女士们的化妆包,用来装扮女子娇俏的面容,让她们以最美的容颜出现在人们的面前。

我的名字,初现于文献《饮流斋说瓷》:“此色亦由祭红变化而来,以类于豇豆,故以豇豆红呼之”。

清代的女子,会将胭脂、具有美容功效的珍珠粉、增添身体香气的香粉、类似于现在口红的口脂等化妆用品,有序地摆放在我的身体中,出门前细细描画,收获一天的好心情;后来,我也被用来存放耳环、戒指和小香囊等小巧首饰。

我的制作难度很大,属于康熙年间铜红釉的名贵品种之一,也被称为“美人醉釉”,这也使今天的我身价不断上涨。

我的形状是圆润饱满、线条流畅的圆形,我的同伴们还有外形优雅、富有柔和之美的椭圆形,棱角分明、显得规整端庄的方形,形似海棠花瓣、富有诗意和浪漫气息的海棠形,如南瓜、石榴等形状的瓜果形……不同的造型,也满足了使用者的不同需求。

在清代,我是一种珍贵的礼品和商品,也是宫廷文化的一部分。通常只有社会地位较高或家境富裕的女性,才有能力拥有我。超高的颜值和稀少的数量,让我成为彰显当时人们尊贵身份和超高品位的有力证明。

我经常通过贸易或文化交流等方式传入东北地区,因此,我的制作工艺和自身价值也得到了充分展现,更促进了东北相关工艺和文化的发展。

我这方小小天地,承载了百年的美丽与哀愁。

数百年光阴流转,我见证了无数女子的青春与梦想。我曾在宫廷贵妇的手中,妆点着尊贵的容颜;也曾在民间女子的妆台,为平凡的日子增添亮色。

一抹嫣红,是女子对爱情的憧憬,对美好的向往。在岁月的长河中,我陪伴着她们经历了欢笑与泪水,见证了相思与离别。

当现在的人们凝视着古老而崭新的我,仿佛看到了几百年前那一个个鲜活的面容,感受到了她们的呼吸与心跳。

如今,我虽已淡出人们的日常生活,但我承载的百年文化和美丽传奇,依然熠熠生辉。

马背上的“微型医院”

白城市博物馆的馆藏文物中,有一件清代蒙古族药袋。它由木头和皮革制作而成,长106厘米、宽24.5厘米。

蒙古族是游牧民族,当年,他们在进行临时急救和医疗保健时,就是使用这种药袋中的药材为患者医治病痛,它相当于马背上的“微型医院”。

药袋的历史,最早可追溯到公元前2300多年。当时的中医曾携带药袋防疫驱瘟、禁蛇毒。经过几千年的发展演变,药袋的容量和用途在不断发展,到了清代,药袋的作用更加完善,能装几十种药物,对人们的疾病进行全面的治疗。

由木、皮革、鹿皮、银和钢等材质制成的清代蒙古族药袋,一般挂在身上或放置于马鞍,易于取用。药袋能够经受住风吹、日晒和雨淋,并保持袋内药材干燥、药效持久。

在长方形大药袋内插放着多个小药袋,盛装着各类药材,这些药材不但能治疗人们的疾病,还能保健养生、调理身体。

大多数药袋上还印有蒙古族云纹、回纹和植物花卉等传统图案和装饰元素,蕴含着人们企盼吉祥、平安、祛病的美好寓意。

清代蒙古族药袋,是清代蒙古族医疗发展的实物见证,反映了当时蒙古族的医药水平和医疗实践,为研究清代蒙古族的生活方式、疾病防治及加强与其他民族医学沟通交流提供了宝贵线索。

东北部分地区,在历史上与蒙古族的活动区域有交叉或相邻,随着蒙古族迁徙、交流等活动的开展,药袋也随之传播到东北地区。在清代,蒙古族还与东北地区的其他民族,在经济和文化等方面有一定往来,促使蒙古族的药袋及其相关的医药知识,传播到东北地区,并与当地的医药文化产生融合,共同促进了蒙古族和东北医学医药事业的发展。

在药袋朴实无华的外表下,蕴藏着对生命的呵护与拯救。当我们手握药袋,接触到坚韧交织的纹理,仿佛能触摸到生命的脆弱,领悟到生命的无常。

我们凝视这穿越千年的药袋,仿佛听见历史的低语。它穿越千年的风烟,每一道缝线,每一缕药香,都是岁月的沉淀。

稿件:本报记者 李政孚

美编:刘健雄 供图:白城市博物馆