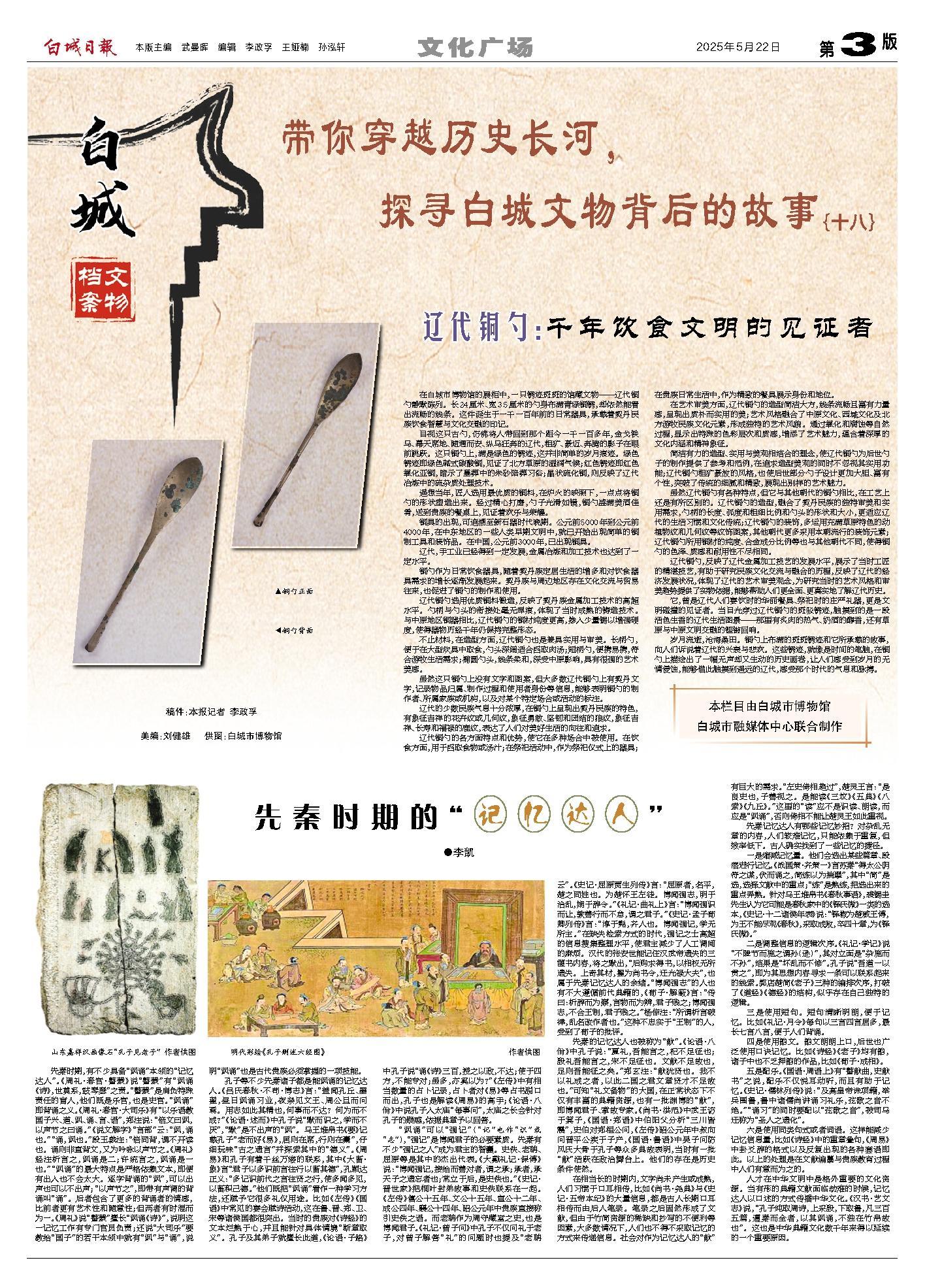

辽代铜勺:千年饮食文明的见证者

在白城市博物馆的展柜中,一只锈迹斑斑的馆藏文物——辽代铜勺静默陈列。长24厘米、宽3.5厘米的勺身布满青绿铜锈,却依然能看出流畅的线条。这件诞生于一千一百年前的日常器具,承载着契丹民族饮食智慧与文化交融的印记。

目视这只古勺,仿佛将人带回到那个距今一千一百多年,金戈铁马、幕天席地、随遇而安、纵马狂奔的辽代,粗犷、豪迈、奔腾的影子在眼前跳跃。这只铜勺上,满是绿色的锈迹,这并非简单的岁月痕迹。绿色锈迹即绿色碱式碳酸铜,见证了北方草原的湿润气候;红色锈迹即红色氧化亚铜,暗示了墓葬中的朱砂陪葬习俗;晶状硫化铜,则反映了辽代冶炼中的硫杂质处理技术。

遥想当年,匠人选用最优质的铜料,在炉火的映照下,一点点将铜勺的形状塑造出来。经过精心打磨,勺子光滑如镜,铜勺盛满美酒佳肴,送到贵族的餐桌上,见证着欢乐与荣耀。

铜具的出现,可追溯至新石器时代晚期。公元前5000年到公元前4000年,在中东地区的一些人类早期文明中,就已开始出现简单的铜制工具和装饰品。在中国,公元前3000年,已出现铜具。

辽代,手工业已经得到一定发展,金属冶炼和加工技术也达到了一定水平。

铜勺作为日常饮食器具,随着契丹族定居生活的增多和对饮食器具需求的增长逐渐发展起来。契丹族与周边地区存在文化交流与贸易往来,也促进了铜勺的制作和使用。

辽代铜勺选用优质铜料锻造,反映了契丹族金属加工技术的高超水平。勺柄与勺头的衔接处毫无焊痕,体现了当时成熟的铸造技术。与中原地区铜器相比,辽代铜勺的铜材纯度更高,掺入少量锡以增强硬度,使得器物历经千年仍保持完整形态。

不止材料,在造型方面,辽代铜勺也是兼具实用与审美。长柄勺,便于在大型炊具中取食,勺头深阔适合舀取肉汤;短柄勺,便携易携,符合游牧生活需求;椭圆勺头,线条柔和,深受中原影响,具有很强的艺术美感。

虽然这只铜勺上没有文字和图案,但大多数辽代铜勺上有契丹文字,记录物品归属、制作过程和使用者身份等信息,能够表明铜勺的制作者、所属家族或机构,以及对某个特定场合或活动的标注。

辽代的少数民族气息十分浓厚,在铜勺上呈现出契丹民族的特色,有象征吉祥的花卉纹或几何纹,象征勇敢、坚韧和团结的狼纹,象征吉祥、长寿和福禄的鹿纹,表达了人们对美好生活的向往和追求。

辽代铜勺的各方面特点和优势,使它在多种场合中被使用。在饮食方面,用于舀取食物或汤汁;在祭祀活动中,作为祭祀仪式上的器具;在贵族日常生活中,作为精致的餐具展示身份和地位。

在艺术审美方面,辽代铜勺的造型简洁大方,线条流畅且富有力量感,呈现出质朴而实用的美;艺术风格融合了中原文化、西域文化及北方游牧民族文化元素,形成独特的艺术风貌。通过氧化和腐蚀等自然过程,显示出特殊的色彩层次和质感,增添了艺术魅力,蕴含着深厚的文化内涵和精神象征。

简洁有力的造型、实用与美观相结合的理念,使辽代铜勺为后世勺子的制作提供了参考和范例,在追求造型美观的同时不忽视其实用功能;辽代铜勺粗犷豪放的风格,也使后世部分勺子设计更加大胆、富有个性,突破了传统的细腻和精致,展现出别样的艺术魅力。

虽然辽代铜勺有各种特点,但它与其他朝代的铜勺相比,在工艺上还是有所区别的。辽代铜勺的造型,融合了契丹民族的独特审美和实用需求,勺柄的长度、弧度和粗细比例和勺头的形状和大小,更适应辽代的生活习惯和文化传统;辽代铜勺的装饰,多运用充满草原特色的动植物纹和几何纹等纹饰图案,其他朝代更多采用本朝流行的装饰元素;辽代铜勺所用铜材的纯度、合金成分比例等也与其他朝代不同,使得铜勺的色泽、质感和耐用性不尽相同。

辽代铜勺,反映了辽代金属加工技艺的发展水平,展示了当时工匠的精湛技艺,有助于研究民族文化交流与融合的历程,反映了辽代的经济发展状况,体现了辽代的艺术审美观念,为研究当时的艺术风格和审美趋势提供了实物依据,能够帮助人们更全面、更真实地了解辽代历史。

它,曾是辽代人们宴饮时的华丽餐具、祭祀时的庄严礼器,更是文明碰撞的见证者。当目光穿过辽代铜勺的斑驳锈迹,触摸到的是一段活色生香的辽代生活图景——那里有炙肉的热气、奶酒的醇香,还有草原与中原文明交融的铿锵回响。

岁月流逝,沧海桑田。铜勺上布满的斑斑锈迹和它所承载的故事,向人们诉说着辽代的兴衰与悲欢。这些锈迹,就像是时间的笔触,在铜勺上描绘出了一幅无声却又生动的历史画卷,让人们感受到岁月的无情侵蚀,能够借此触摸到遥远的辽代,感受那个时代的气息和脉搏。

稿件:本报记者 李政孚

美编:刘健雄 供图:白城市博物馆