文艺,是时代的风貌,吹响着时代前进的号角。欣逢中国共产党成立104周年之际,记者走近活跃在白城市艺术创作阵线的工作者们,采访了其中几位中共党员。从非物质文化遗产代表性传承人、艺术院校教师、文学新锐到艺术协会领头雁,这些中青年艺术家,在红色基因的引领下,深情讲述创作心声,抒发对党、对国家、对人民的深切热爱,展现着新时代艺术工作者向美而行的激情岁月。

玉雕工匠

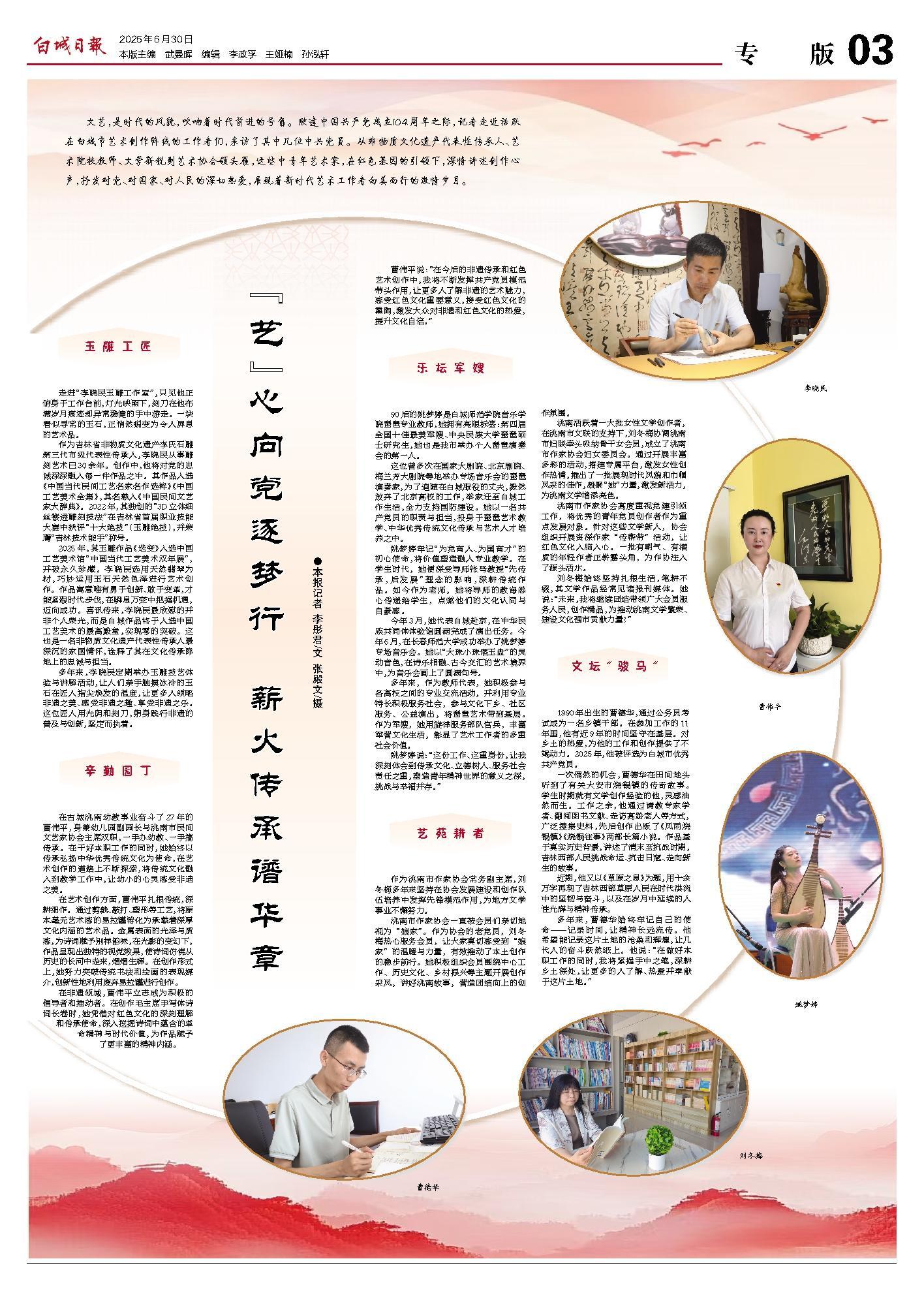

走进“李晓民玉雕工作室”,只见他正俯身于工作台前,灯光映照下,刻刀在他布满岁月痕迹却异常稳健的手中游走。一块看似寻常的玉石,正悄然蜕变为令人屏息的艺术品。

作为吉林省非物质文化遗产李氏石雕第三代市级代表性传承人,李晓民从事雕刻艺术已30余年。创作中,他将对党的忠诚深深融入每一件作品之中。其作品入选《中国当代民间工艺名家名作选粹》《中国工艺美术全集》,其名载入《中国民间文艺家大辞典》。2022年,其独创的“3D立体细丝镂透雕刻技法”在吉林省首届职业技能大赛中获评“十大绝技”(玉雕绝技),并荣膺“吉林技术能手”称号。

2025年,其玉雕作品《迭变》入选中国工艺美术馆“中国当代工艺美术双年展”,并被永久珍藏。李晓民选用天然翡翠为材,巧妙运用玉石天然色泽进行艺术创作。作品寓意唯有勇于创新、敢于变革,才能紧跟时代步伐,在瞬息万变中把握机遇,迈向成功。喜讯传来,李晓民最欣慰的并非个人荣光,而是白城作品终于入选中国工艺美术的最高殿堂,实现零的突破。这也是一名非物质文化遗产代表性传承人最深沉的家国情怀,诠释了其在文化传承阵地上的忠诚与担当。

多年来,李晓民定期举办玉雕技艺体验与讲解活动,让人们亲手触摸冰冷的玉石在匠人指尖焕发的温度,让更多人领略非遗之美、感受非遗之趣、享受非遗之乐。这位匠人用光阴和刻刀,躬身践行非遗的普及与创新,坚定而执着。

辛勤园丁

在古城洮南幼教事业奋斗了27年的曹伟平,身兼幼儿园副园长与洮南市民间文艺家协会主席双职,一手办幼教、一手搞传承。在干好本职工作的同时,她始终以传承弘扬中华优秀传统文化为使命,在艺术创作的道路上不断探索,将传统文化融入到教学工作中,让幼小的心灵感受非遗之美。

在艺术创作方面,曹伟平扎根传统,深耕细作。通过剪裁、敲打、塑形等工艺,将原本毫无艺术感的易拉罐转化为承载着深厚文化内涵的艺术品。金属表面的光泽与质感,为诗词赋予别样韵味,在光影的变幻下,作品呈现出独特的视觉效果,使诗词仿佛从历史的长河中走来,熠熠生辉。在创作形式上,她努力突破传统书法和绘画的表现媒介,创新性地利用废弃易拉罐进行创作。

在非遗领域,曹伟平立志成为积极的倡导者和推动者。在创作毛主席手写体诗词长卷时,她凭借对红色文化的深刻理解和传承使命,深入挖掘诗词中蕴含的革命精神与时代价值,为作品赋予了更丰富的精神内涵。

曹伟平说:“在今后的非遗传承和红色艺术创作中,我将不断发挥共产党员模范带头作用,让更多人了解非遗的艺术魅力,感受红色文化重要意义,接受红色文化的熏陶,激发大众对非遗和红色文化的热爱,提升文化自信。”

乐坛军嫂

90后的姚梦婷是白城师范学院音乐学院琵琶专业教师,她拥有亮眼标签:第四届全国十佳最美军嫂、中央民族大学琵琶硕士研究生,她也是我市举办个人琵琶演奏会的第一人。

这位曾多次在国家大剧院、北京剧院、梅兰芳大剧院等地举办专场音乐会的琵琶演奏家,为了追随在白城服役的丈夫,毅然放弃了北京高校的工作,举家迁至白城工作生活,全力支持国防建设。她以一名共产党员的职责与担当,投身于琵琶艺术教学、中华优秀传统文化传承与艺术人才培养之中。

姚梦婷牢记“为党育人、为国育才”的初心使命,将价值塑造融入专业教学。在学生时代,她便深受导师张弩教授“先传承,后发展”理念的影响,深耕传统作品。如今作为老师,她将导师的教诲悉心传递给学生,点燃他们的文化认同与自豪感。

今年3月,她代表白城赴京,在中华民族共同体体验馆圆满完成了演出任务。今年6月,在长春师范大学成功举办了姚梦婷专场音乐会。她以“大珠小珠落玉盘”的灵动音色,在诗乐相融、古今交汇的艺术境界中,为音乐会画上了圆满句号。

多年来,作为教师代表,她积极参与各高校之间的专业交流活动,并利用专业特长积极服务社会,参与文化下乡、社区服务、公益演出,将琵琶艺术带到基层。作为军嫂,她用旋律服务部队官兵,丰富军营文化生活,彰显了艺术工作者的多重社会价值。

姚梦婷说:“这份工作、这重身份,让我深刻体会到传承文化、立德树人、服务社会责任之重,塑造青年精神世界的意义之深,挑战与幸福并存。”

艺苑耕者

作为洮南市作家协会常务副主席,刘冬梅多年来坚持在协会发展建设和创作队伍培养中发挥先锋模范作用,为地方文学事业不懈努力。

洮南市作家协会一直被会员们亲切地视为“娘家”。作为协会的老党员,刘冬梅热心服务会员,让大家真切感受到“娘家”的温暖与力量,有效推动了本土创作的稳步前行。她积极组织会员围绕中心工作、历史文化、乡村振兴等主题开展创作采风,讲好洮南故事,营造团结向上的创作氛围。

洮南活跃着一大批女性文学创作者,在洮南市文联的支持下,刘冬梅协调洮南市妇联牵头吸纳骨干女会员,成立了洮南市作家协会妇女委员会。通过开展丰富多彩的活动,搭建专属平台,激发女性创作热情,推出了一批展现时代风貌和巾帼风采的佳作,凝聚“她”力量,激发新活力,为洮南文学增添亮色。

洮南市作家协会高度重视党建引领工作,将优秀的青年党员创作者作为重点发展对象。针对这些文学新人,协会组织开展资深作家“传帮带”活动,让红色文化入脑入心。一批有朝气、有潜质的年轻作者正崭露头角,为作协注入了源头活水。

刘冬梅始终坚持扎根生活,笔耕不缀,其文学作品经常见诸报刊媒体。她说:“未来,我将继续团结带领广大会员服务人民,创作精品,为推动洮南文学繁荣、建设文化强市贡献力量!”

文坛“骏马“

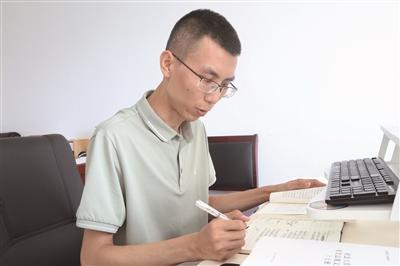

1990年出生的曹德华,通过公务员考试成为一名乡镇干部。在参加工作的11年里,他有近9年的时间坚守在基层。对乡土的热爱,为他的工作和创作提供了不竭动力。2025年,他被评选为白城市优秀共产党员。

一次偶然的机会,曹德华在田间地头听到了有关大安市烧锅镇的传奇故事。学生时期就有文学创作经验的他,灵感油然而生。工作之余,他通过请教专家学者、翻阅图书文献、走访高龄老人等方式,广泛搜集史料,先后创作出版了《风雨烧锅镇》《烧锅往事》两部长篇小说。作品基于真实历史背景,讲述了清末至抗战时期,吉林西部人民挑战命运、抗击日寇、走向新生的故事。

近期,他又以《草原之息》为题,用十余万字再现了吉林西部草原人民在时代洪流中的坚韧与奋斗,以及在岁月中延续的人性光辉与精神传承。

多年来,曹德华始终牢记自己的使命——记录时间,让精神长远流传。他希望能记录这片土地的沧桑和辉煌,让几代人的奋斗跃然纸上。他说:“在做好本职工作的同时,我将紧握手中之笔,深耕乡土深处,让更多的人了解、热爱并奉献于这片土地。”