●葛月 本报记者 武曼晖

白城,这片土地以独特的地域气质和深厚的文化积淀,悄然孕育着一个引人瞩目的剧作家群体。他们以如椽巨笔为犁铧,深耕于舞台的沃土,用一部部坚实有力、深具时代印记的戏剧作品共同构筑起一座属于这片黑土地的戏剧丰碑。在这座丰碑闪耀的群星之中,杨学志的名字以其几十年不懈的耕耘和累累硕果,散发着持久而温暖的光芒。

杨学志,一级编剧,原白城戏剧创作室副主任、中国戏剧家协会会员、吉林省戏剧家协会理事、白城市戏剧家协会副主席。这位毕业于中央戏剧学院戏文系编剧班的艺术家,将人生最富创造力的年华毫无保留地献给了他所挚爱的戏剧事业。数十部戏剧、文学、影视作品,如同他精心培育的果实,散落在舞台、银幕与书页之间,流淌着生活的泉涌,跳动着黑土地的脉搏。

星火萌芽 稚子初萌凌云志

1948年深冬,洮儿河裹挟着冰凌汇入嫩江,月亮泡西南的安广小镇,杨学志降生。这里的小巷是他最初的舞台,捕鸟攀树、凫水偷瓜,田间地头处处是他撒欢儿的身影,乡邻笑言“心眼坠着,不长个儿”,但小小的他却将黑土地的烈性与灵气尽数吸纳。每次考试放榜,杨学志的名字总在榜首闪耀,偶尔屈居第二,他能憋红了脸,暗自发狠下次定要夺回第一。

12岁那年,火车载着参加汉语拼音比赛的杨学志驶出小镇,车窗外广阔的天地让他睁大了眼睛,原来安广镇外的世界这般辽阔!捧着奖状归来的路上,少年心里种下一粒种子“只有学习好,才能走出这个一口气就能跑到头的小镇”。这份觉醒,恰似嫩江春汛,冲开了他生命的河道。

琢玉砺剑 风雨无阻创作路

1965年,杨学志以优异成绩考入当时的白城师专。图书馆成了他的新天地,中外小说里的悲欢离合,二十四史中的风云变幻,在他心中交织成多彩的画卷。毕业分配时,他本已打好背包准备去乡村教书,县里却突来调令,因为他曾在学校当过广播员,调他去县里展览馆当解说员。

县展览馆的巡回岁月,点燃了杨学志的创作火花。他编写的宣传小戏活泼生动,竟比当时的印刷材料更受欢迎。当文化馆重新开放,他便当上了业余文艺辅导员,成为群众文艺的领路人。8年光阴,他白天辅导业余剧团,夜晚伏案创作,组织、联络了150多名业余作者,活跃在城乡各条战线上,其中佼佼者成为文坛新星。

1978年,吉林省组建创作网络,杨学志被调到县创作室任专职创作员。坐进县创作室,他却陷入前所未有的迷茫。剧本该怎么写?儿时扒墙头看的野台戏,只记得花花绿绿的衣裳和热闹的锣鼓。他抱着样板戏剧本苦读,字句都认识,门道却摸不着。幸得前辈指点:“去排练场泡着!”

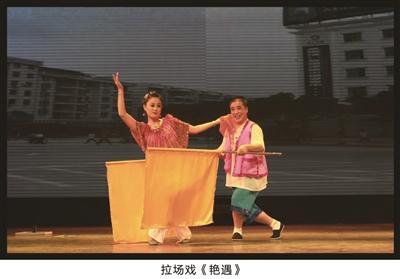

从此,排练厅成了他的课堂。幕布开合间,他观察演员的举手投足;卸妆后的深夜,几盅老白干,一碟花生米,他与演员们促膝长谈。一年后,拉场戏《打渔迎亲》从笔尖流淌而出,登上省级刊物,并由吉林省人民广播电台播放,当电波里传来熟悉的唱腔时,他湿了眼眶。随后,拉场戏《二大姑扒牌坊》在省汇演中获得创作二等奖,二人转《老来伴》获得创作三等奖。

初尝甜头,他挥笔写下《月亮湖》《河水弯弯》两部大戏。县剧团敲锣打鼓搬上舞台,谁知全省评奖揭晓,两部作品双双落选。那个夜晚,他独坐灯下,稿纸上的字迹逐渐模糊。不是不够努力,不是缺乏才华,那堵看不见的墙究竟在哪里?

中戏淬火 笔底风雷动菊苑

人生的转机总在低谷时闪现。一则中央戏剧学院编剧进修生的招生广告,像闪电照亮杨学志的创作黑夜。他攥着报纸的手微微发抖,眼中重燃少年般的光彩。闭门苦读十昼夜,最终以优异成绩迈进戏剧圣殿。

中戏的两年时光,成为杨学志艺术生命的熔炉。这个进修班集中了中央戏剧学院戏文系的教师精英,有国内外知名的老教授,也有知识结构全新的年轻讲师,在短短的两年中,几乎授完了本科班4年的课程。古希腊悲剧的庄严与中国戏曲的灵动,斯坦尼的体验论与梅兰芳的写意美学,先生们渊博的知识和严谨的治学精神,同龄人中相互的知识碰撞,与杨学志此前丰富的基层生活体验和初步创作实践,产生了深刻的化学反应,使杨学志的戏剧观念发生了深刻的变化。他终于明白,好戏不在情节热闹,而在生活深处。

学成归来的杨学志,带着淬炼过的戏剧观回到故乡,任白城地区创作室创作员。他的第一部大型戏曲《吴大舌头传奇》(与人合作)在国家级刊物《剧本》增刊发表,随后大型吉剧《枭雄梦》(与人合作)横空出世,由地区吉剧团排演,反响强烈,不仅荣获吉林省戏剧调演创作奖,而且荣获省政府颁发的吉林省最高文艺奖“长白山文艺奖”。

伴着大戏创作的丰收,他的拉场戏、二人转创作,也取得了可喜的成就。二人转《夫妻怨》获吉林省第十二届二人转汇演创作一等奖、全国第二届二人转汇演创作三等奖。在吉林省第十三届二人转汇演中,拉场戏《傻柱子接媳妇》《国舅爷寻梦》,二人转《贤妻休夫》获创作一等奖。尤其是《傻柱子接媳妇》不推而广,几乎演遍了东北三省所有中、小戏曲剧团。吉剧《晚霞不是梦》获吉林省第16届创作剧目评奖综合剧目一等奖。杨学志的名字从白城走出,蜚声吉林剧坛。

创作密码 烟火生活掘真金

在杨学志的创作哲学中,“生活”绝非一个抽象空洞的口号。他对“生活”的理解极其广阔而务实,充满了生命的质感,是一种真正沉入生命肌理、拥抱人间烟火的认知。他深刻地领悟到,日常生活的点滴细节、人际交往的微妙涟漪、职场奋斗的酸甜苦辣,乃至街头巷尾的市井百态、茶余饭后的闲谈碎语,无不蕴藏着戏剧创作取之不尽的“金矿”。戏剧的根系必须深植于这广袤、鲜活、充满烟火气的现实土壤之中。

然而,仅仅“沉入”生活或“体验”生活,在杨学志看来还远不足以锻造出真正有力量、有灵魂的戏剧作品。他提出了一个更为关键、更具决定性的环节,这也是他创作理念的精髓所在,便是“向生活要感悟”。“感悟”二字,是打开杨学志戏剧宝库的金钥匙。它要求创作者在生活的浩瀚海洋中,不仅要做一个敏锐的观察者和忠实的记录者,更要成为一个深邃的思想者和充满灵性的感受者。它需要一种穿透生活表象、触摸人性本质的能力,一种将普遍的生活经验淬炼、升华为独特艺术发现和个体生命体验的心灵熔铸术,是将生活之“原矿”冶炼成戏剧之“真金”的关键转化。杨学志毕生的创作实践,正是这一理念最生动的注脚。他笔下人物的悲欢离合、命运跌宕之所以能深深打动观众,正是因为它们不是冰冷的概念图解,而是从生活深处掘取、又经过心灵熔炉反复锻打、最终闪耀着人性光辉的真金。

椽笔春秋 幕起幕落总关情

当杨学志的目光移向当下创作室里充满活力的年轻面孔时,他清晰地感受到了时代齿轮转动的声响。面对新生代创作员,杨学志内心涌动着强烈的责任感与传承的使命感。他深知,前辈们依靠满腔热爱和无数实践点燃的戏剧薪火,需要新一代创作者以符合时代的方式接续传递。他殷切期望,在年轻创作者扎实的理论功底之上,能重新燃起那份对舞台艺术最本真的激情和对生活本身永不枯竭的好奇。他如同一位在舞台侧幕默默关注的守望者,凝视着新一代创作员的成长,期盼着白城戏剧那独特的精神血脉与艺术品格,能融入新一代创作者的血液之中,在新时代的聚光灯下,焕发出历久弥新的璀璨光彩。这份对过往的深切敬意与对未来的殷切期许,构成了杨学志精神世界不可或缺的重要维度。

数十载笔耕不辍,杨学志的作品如星辰缀满关东夜空。他以文脉为筋骨,将关东的烈酒、秧歌与热血尽数酿成戏剧琼浆,滋养着白城戏剧的精神沃土。这是他献给生活的情诗,吟唱着青纱帐边的风吹高粱,歌咏着黑土地上的万物生长,应和着舞台上的悲欢离合。瘦骨何妨担道义,寸心自可纳乾坤。洮儿河畔的淘气稚子已成瀚海明珠上的戏剧丰碑,他用最真挚朴实的声音证明,最动人的戏剧永远生长在生活深处;最璀璨的文心,必然扎根于养育他的黑土。