●杜波

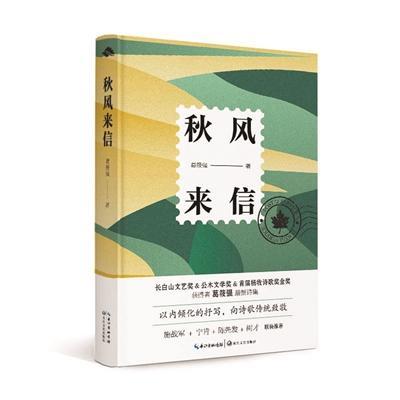

如果星空有力量,会给人带来什么呢?是广阔、遐想、自由、求索与壮美。如果星空有一种最朴素的意义,那会是什么?是源头、是起始、是探索不止,还是另一个灵魂被唤醒?这是葛筱强诗集《秋风来信》给我印象最深的地方。而葛筱强之所以能够被高度认同和关注,不仅在于他独辟蹊径的叙述性诗风和精湛的技艺,还在于他对诗歌多维度多广角的理解与诠释。

诗歌和小说一样,要在触感视觉层面,创造一个生动的世界来释放传达出思想与生命的高度统一。我尤为看重他诗歌中那种守望,有重量、有信仰、能在大地上扎根,能仰望高维度的事物反射给生命的觉醒。这种觉醒在《秋风来信》诗集中141首作品里,语言结构冲击力、画面感和形象感俱存。诗人审视着自然万物的瞬息变化,倾听着寂静的天籁之声,生发对存在意义的绵绵追问,有惊喜也有忧伤,理性沉思和灵性顿悟中勾勒出自然万物的对话、对白、对比,力图将感性与理性交织的诗境体现在词与词、句与句之间,让人感到气脉相通、血脉相连的同时让细节呈现出温度与神秘的语言输出,以慰藉唤醒灵魂深处内在的智慧。

你凝望宇宙星空,星空亦在凝视你,自然仍然是这个世界中最不可思议的。在自然维度表达上,作者的语言观其实质是自然语言观,即“自然在说话”。在音乐的韵律感上,在于“常常在晚风的吹拂下”到结尾,腔调的起伏让字词组合起来的效果带有音乐中音阶组合的旋律感,从而使诗歌的作用力变得更强。结合的越好,诗歌的艺术魅力就越高,就越容易被记住、被传播。在镜像感上,葛筱强这首诗里“那漫漫银河的对面”,对面是草原、草原上有“我”,而“我”在仰望“银河”。从“镜像理论”来看,《月光》中的“银河对面”就是诗人的镜像。镜像意味着行动还停留在观念的层面,这还不够,要从镜像中走出来,才能重新拓展出一片属于自己的天空。在隐喻与暗语上,这首诗歌作为一首暗示象征性极强的作品,情感的表达是含蓄的、朦胧的,从而也是多义的。阅读这首诗,能感受到月光、黄昏、鸟鸣、晚风、阴影、星斗、草原作为表达工具参与到美的创造中来。藏身在诗行中的她或他,相当于一个被创造出的文本,在或是转身、或是凝望、或静、或动画面感的加持下,是震动和启迪?还是觉醒与痴迷?或许,问题和答案,都隐藏在这样的一种对望之中。在隐喻中,人与自然是两种存在的原始“统一体”,人是“体验者”,暗语则承接了隐喻之间的默契,这让读者在语言之中感受到速度、密度、频率、间歇,看谁运转得桴鼓相应、游刃有余。

伟大的诗总是与哲学相遇。对世界好奇是诗人创作的重要推力,但不可用“哲学”转移诗歌的核心,“走向哲学”亦是一种表达与意向的统一。在《缓慢》一诗中,“一个热爱缓慢的人/不会让自己的目光/跑得太远,在乡下的清晨/雨滴比鸡鸣更懂得/抚摸心脏的力量。如果/你的脸上仍有时间/赋予的伤口,只需五分钟/忽然到来的简单生活/就赠你以反证:那么多的/大事件也完全可以终止/比如一只鸟,刚刚从头顶/飞过一段弧形的虚无旅程”。在广泛的哲学和文学阅读的基础上,作者诗歌语言从喻体走向寓体,用“缓慢”表达出一个哲理,这是因为思想与语言的关系,就是一种内在自建的内在世界和内在凭附的外在世界的依存关系,决定诗意的自由形式,也意味着心灵运思的内在空间与视觉空间的契合度能不能融为一体,即美感之中的普世性也保持住内在的张力。

需要注意的是,“在静止中,存在者的自我运动使它自己以现成的存在者”即“永恒感”在葛筱强的诗中也淋漓尽致地表达出来。如在《一朵白云》中他这样写道:“他在故乡的天空上爆裂地燃烧/仿佛是最后一次燃烧,他/心中有佛,也有黑暗的恶,和撕不碎的/蓝天的衣角,当他漫飞,当他/看着暴风雪从草原深处汹涌/你知道,他多想望着屋顶上的/炊烟敛起日落的眉毛:这无非是死,不过是死,也仅仅是死。”苏格拉底说:“死亡无非就是两种情况之一,它或者是一种湮灭,毫无知觉,或者如有人所说,死亡是一种真正的转变,灵魂从一处移居到另一处。”这首诗歌中的永恒就表现在“死”这一哲学事件上。最让我感兴趣的,是诗人在诗歌中展现出对“死”的观看姿态,这取决于的是一种“无我”到“忘我”再到“自我”,死亡与我无关的一种“神性”。在这首诗中,诗人用以观察这片云的,是一种“缠绕”的目光。从“燃烧”到“燃烧”,从“暴风雪”到“炊烟敛起日落的眉毛”,诗人的目光几乎是以一种肉搏的姿态同这片云反复纠缠在一起。在云朵的每一个细节上,诗人的目光看到的是云朵的“细胞”在这缠绕的目光中不断推向远处。这样一种利刃般所向披靡的目光,固然是诗人千锤百炼的成果,最后落到“死”,这该是怎样一种震撼心灵的“一朵白云”。

海德格尔强调:“人从属于大地,大地是家园的基地,人类不能把大地消耗在有用的目的中,万物都要按照其本真的状态存在,将大地释放到自然中去,自然才是人类栖居之地,在诗意的意境中,人与自然融为一体。”一切“自然物”都在自我运动,包括这个宇宙的运动都保持着各自的本质和存在。如果把诗歌当做“自然物”的话,人如何在诗意中得以最自由的生活呢?葛筱强在《山雀》一诗中是这样表达的:“晚风中,那只麻脸山雀/又要飞上南坡略显空旷的林梢了/我背上书包那年,总是在放学之后/听着它的叫声,到山上挖野菜/在我童年的耳鼓里,它的叫声/如此明亮,干净,仿佛里面不止/有摇晃的春色,辽阔的田野/还有返青的野草,村庄的灯火/即将莅临人间的疏朗雨水,以及/被雨水洗净的月光与晴空”。诗意的对称更是心与自然的对称。诗歌中细腻动人的元素,来自诗人高尚的内心情趣和对于生命细节的用心领悟,这是葛筱强的时光,他在浸透语言灵感的想象之中徜徉于诗歌的世界。这种美的感觉在当下,也可穿越时空,让《山雀》中的物象达成情感上的升华,以沉静、透明的叙述,完成“人诗意地栖居。”这诗境的锻造,浪漫精神的表现向度,让境界扩展、延伸、升华在诗歌美学、审美与自然万物的“自由度”,和自然万物完成时间和空间终极悲悯的思考转换。

诗歌是一个人的内心事件,写诗就是在内心之中完成自己。葛筱强的写作,不止是行吟,还有敬畏、热望、仰望星空时灵魂深处的思索与探索,他在潜意识里完成了对自然属性的灵魂回归,这是诗人灵感落地时的安静方式,也是存在于葛筱强诗歌密码中的一种歌唱的答案。

(作者系中国作家协会会员、白城市作家协会主席)