●孙修竹 本报记者 武曼晖

编者按

在这片黑土与绿浪交织的沃野上,白城以草原为宣纸,以岁月为笔墨,挥洒出璀璨的艺术长卷。为展现扎根黑土地的杰出艺术人才,白城市融媒体中心特别推出“黑土地艺术家”系列报道,带您窥见扎根泥土的创作魂灵,聆听艺术与乡野共振的回响。

首篇我们携手白城市戏剧创作中心共同聚焦剧作家王铎杉——他用关东方言淬炼舞台筋骨,以科尔沁长风为唱词注脚。他的笔下既有草原的豪迈奔放,也有生活的细腻温情;他的剧本既承载着吉林西部戏剧的独特魅力,也映照着时代的风云变迁。且看这位黑土地上的剧作家,如何将嫩江的波澜壮阔,凝成永不落幕的人间大戏。

嫩江的水,日夜不停地向东流淌,带走了岁月的泥沙,却将最动人的故事沉淀在这片黑土地上。在镇赉县,有这样一位老人,他用30年的光阴,将嫩江的浪花酿成戏文,让吉剧的唱腔里流淌着嫩江的魂魄。他,就是一级编剧、原镇赉县戏剧创作室主任王铎杉。

王铎杉1941年出生于嫩江西岸的镇赉县五棵树镇前英台村的一个农民家庭。1964年考入东北师范大学中文系,毕业后从教。1971年由学校调出,从事专业戏剧创作工作,至2002年2月退休。30年来,他一直担任戏剧创作室主任。他曾是中国戏剧家协会会员、中国少数民族戏剧家学会会员、吉林省戏剧家协会会员,曾任吉林省曲艺家协会理事、白城市戏剧家协会副主席。

王铎杉的童年时期受过文化不高的祖母和父亲的一点启蒙教育。考入中学后,在语文老师的培植下,对文学产生了浓厚兴趣。高中一年级时,17岁的他就在文学杂志《长春》(现《作家》)1959年第4期上,发表了首个短篇小说《张金大伯》。《张金大伯》的发表,填补了镇赉县作者的小说在省级文学期刊发表的空白。这更成了一粒种子,使文学在他心里生根发芽。

大学期间,他孜孜不倦、刻苦攻读。学中西,师古今,观天地,思人生;打造了深厚的文化功底,为日后文艺创作积累了丰富的知识储备。

30年的创作生涯中,他曾经历了一个艰苦磨练的过程。通过刻苦实践和不懈努力,过了不懂戏剧的难关,过了提高层次的难关。从《新队长》《雷雨新苗》《巧捉逃犯》《错收鲤》《尾巴问题》《嫩江咽》《嫩江梦》《嫩江情》这几部戏中透视出他的艺术追求和探索的轨迹。如果把他30年戏剧创作历程按15年分段的话,读者能在作品中清晰地观察到他对生活的理解、艺术观的阐释、题材的把握和人物的塑造,特别是在社会上引起的反响等诸方面的发展变化过程。

1971年至1985年,王铎杉创作出大、中、小型剧本20部,其中在省、地、县演出及在广播电台、电视台播放和刊物上发表的有大型吉剧《奔马河上》(与周万友、李玉符合作)《洮河长虹》(与周万友合作)《江村女》,小吉剧《新队长》《雷雨新苗》《井场夜战》《亲家回乡》《喜购宝书》《一号车票》《一颗螺丝帽》《群丑图》《迎春曲》《刘乡长典型》,拉场戏《巧捉逃犯》,快板剧《不下岗》,快板书《老将出征》《老秦办农机》等剧本。其中4部获省级二三等奖,3部获地级一等奖,8部发表于省级刊物,7部发表于地级刊物。这些舞台剧作中,塑造了如小张婶、刘江、迟玉芳、刘乡长、江秋绫、田金生、郭祥等等几十个人物。这些人物各具特色、性格鲜明,没有一个是重复的。

体验生活、观察生活,他的足迹几乎遍及镇赉县境内嫩江西岸的所有村镇。一个个鲜活的嫩江人,一个个生动的嫩江故事,深深地印在他的脑海里。王铎杉的采风笔记上密密麻麻记录着各种民间谚语、生活细节和人物速写。他的创作秘诀就是蹲炕头听家常话,蹲地头看庄稼活,蹲村部学政策文件。在他看来,真实的生活细节是戏剧的生命。正是这种严谨的创作态度,使他的作品总能引起观众强烈共鸣。

1986年至2000年是王铎杉戏剧创作的辉煌时期。15年间,他又创作了20部作品。这期间有几次从政机会,他都毫不犹豫放弃了。他执着地走着艺术创作的苦路,义无反顾地耕耘着、跋涉着。1987年后写出拉场戏《如实报道》《熊局长续弦》《花大姐与夜盗虫》《乡里乡亲》《马前泼水后传》、二人转《小爬坡》等,分获省级汇演二三等奖,剧本均发表于《戏剧文学》杂志。话剧小品《演爸爸妈妈玩儿》发表于国家级杂志《剧本》,荣获全国“得力斯杯”创作大赛三等奖。

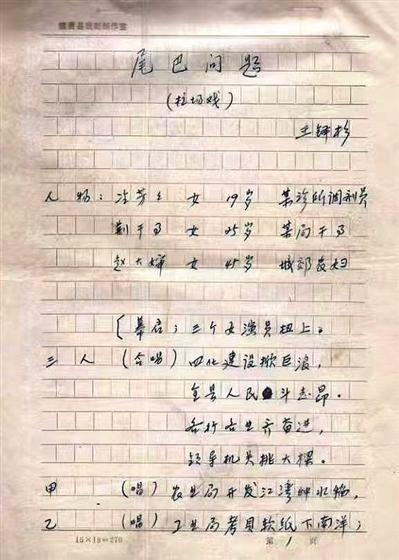

其中,真正让王铎杉在戏剧界展现实力的是1986年的《尾巴问题》。这部拉场戏以其尖锐的矛盾冲突和幽默的东北方言,在吉林省戏剧汇演中一举夺得编剧一等奖。剧本发表于《东北二人转》杂志1986年第3期,被定为全省推广剧目,并代表吉林省参加了东北地区第一届民间艺术节。《尾巴问题》的成功让王铎杉开始思考更深层次的创作方向。他意识到,要写出真正打动人心的作品,必须扎根于这片生养他的土地。于是,“嫩江三部曲”的构想逐渐在他心中成形。

1987年,王铎杉创作大型吉剧《嫩江咽》(与刘成志合作),在吉林省戏剧汇演中荣获三等奖;1990年,王铎杉创作大型吉剧《嫩江梦》,在吉林省戏剧汇演中荣获二等奖;1998年,王铎杉创作大型吉剧《嫩江情》。

《嫩江咽》是三部曲的开篇之作。这部剧以1950年代的嫩江流域为背景,通过女主人公江秋菱与两个男人的情感纠葛,展现了特殊年代里普通人的命运沉浮。在第七场中,秋绫这位父母双亡的孤女,面对着伪善的郭祥,她毅然决然地结束婚姻走向未知的世界。至此,她生命之歌发出震撼山岳的轰响,人性绽放出耀眼的光辉。一个嫩江滋养的东北女性,她刚烈坚韧的性格被刻画得淋漓尽致。

《嫩江情》是三部曲的收官之作。这部剧跨越上世纪60年代到80年代,以女主角江玉珠的人生经历为主线,展现了嫩江儿女在时代变迁中的坚守与成长。这“嫩江三部曲”历时近十个年头的苦心磨制,剧本陆续在《戏剧文学》杂志上发表。这三部作品前前后后花了整整十年时间。几十年的人生砥砺,几十年的剧人沉潜,多少情多少爱都融入其中。“嫩江三部曲”就是一部厚厚的历史:书写了家乡父老怎样与命运抗争,怎样跟旧我搏斗,怎样前赴后继地创造自己新生活。“嫩江三部曲”写出了嫩江边人生百态、烟火况味;为王铎杉赢得了专家学者及嫩江西岸农民的认同;为他锻造出“嫩江风格”;更是王铎杉作为一名编剧在艺术道路上的涅槃,在人生舞台上的蝶变。

《戏剧文学》杂志刊发《嫩江情》加编后语:“王铎杉同志的‘嫩江三部曲’是献给母亲河的厚重情书,是一个剧作家对故土最深情的告白”(《戏剧文学》1998.3)。有关评论认为:“作者独具匠心创作出来栩栩如生、各具特色的嫩江人物。看过他们,好像被作者领着到江坎村走了一趟,并且感受到那些人物真切朴实的心地和火辣辣、直率率的情感,进而也窥见到了剧作家深厚的生活基础和成熟的写作功力,这就是王铎杉”(《新文化报》第647期)。

王铎杉不但在戏剧创作上颇有成就,还是电视专题片《瀚海新旅筑坦途》和《为有源头活水来》的撰稿人。这两部电视专题片分别在省、地、县电视台播放。《瀚海新旅筑坦途》还荣幸地在中央电视台“人民子弟兵”栏目中播出,填补了吉林省“县制片”上央视的空白。以外,王铎杉还发表理论文章、散文、小说、故事等多篇。30年间,王铎杉创作大、中、小剧本40余部,其中38部发表、演出和在电视台、广播电台播放。

王铎杉生在嫩江边,长在嫩江边,与嫩江有着深度的共情。他的精神很富足,一方面来自嫩江的山山水水,一方面来自他对舞台的热爱,退休后仍然坚持创作。2012年经过修改的大型吉剧《嫩江情》搬上镇赉县舞台;2015年创作大型吉剧《春去春又来》,在《戏剧文学》发表后,荣获田汉戏剧奖;2016年该剧由吉林省吉剧团排演,2018年参加省汇演又荣获桃李梅优秀剧目奖;2018年,他的大型戏曲剧本《松江河畔》发表于国家级期刊《中国作家》2018年第10期上。

嫩江依旧日夜东流,带走了光阴的故事,却带不走那些扎根在这片土地上的动人篇章。王铎杉30年的坚守,为戏剧艺术留下了宝贵的财富,也为嫩江儿女树起了一座精神丰碑。他的笔是江岸的芦苇,风一来,就替嫩江说话;他的戏是黑土的种子,春一到,就会发芽开花。