两千五百年前的

“多功能电饭煲”

两千五百年前的青铜器时代,人们是怎么煮汤做饭的?

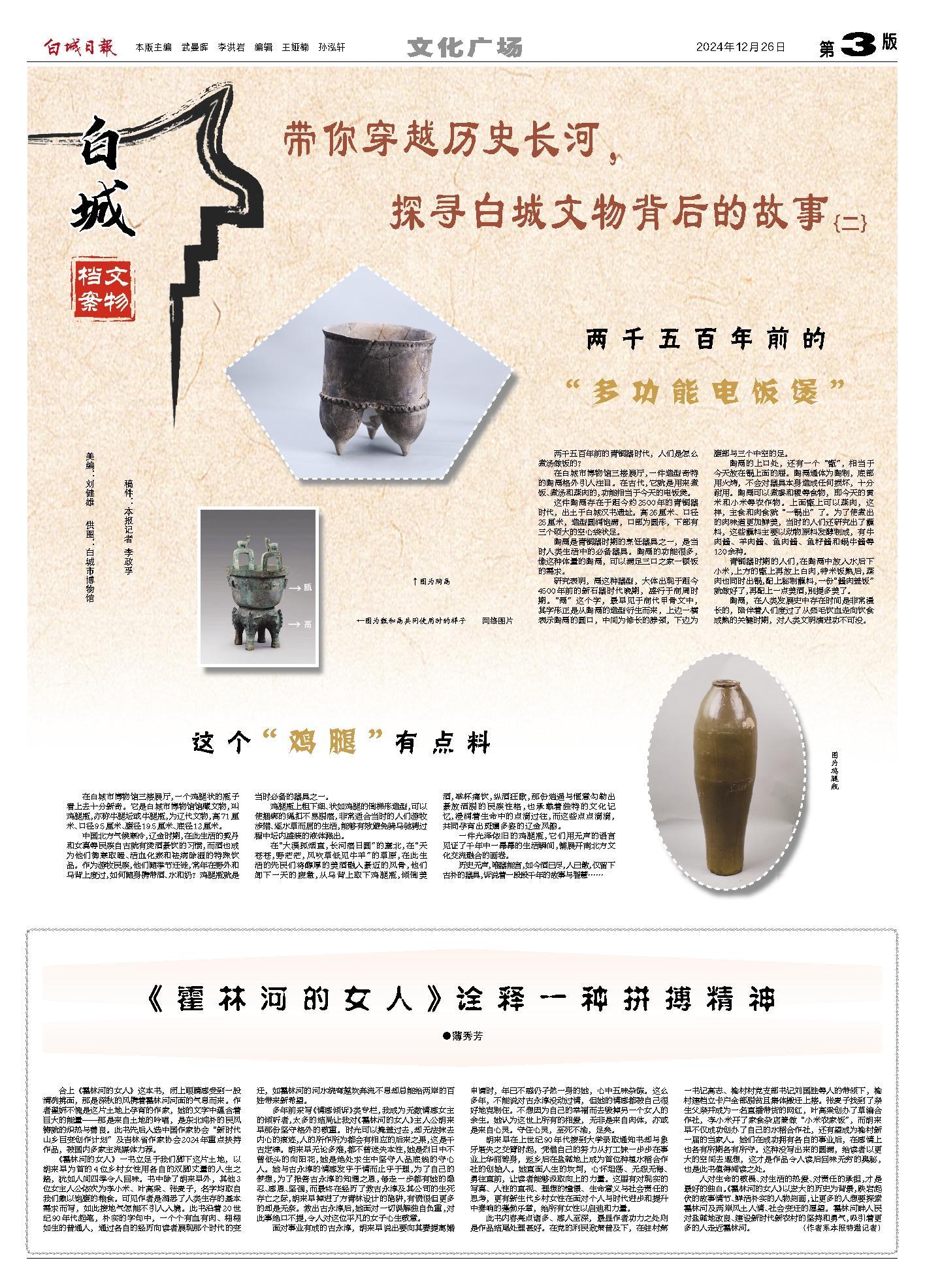

在白城市博物馆三楼展厅,一件造型奇特的陶鬲格外引人注目。在古代,它就是用来煮饭、煮汤和蒸肉的,功能相当于今天的电饭煲。

这件陶鬲存在于距今约2500年的青铜器时代,出土于白城汉书遗址。高26厘米、口径25厘米,造型圆润饱满,口部为圆形,下部有三个硕大的空心袋状足。

陶鬲是青铜器时期的烹饪器具之一,是当时人类生活中的必备器具。陶鬲的功能很多,像这种体量的陶鬲,可以满足三口之家一顿饭的需求。

研究表明,鬲这种器型,大体出现于距今4500年前的新石器时代晚期,盛行于商周时期。“鬲”这个字,最早见于商代甲骨文中,其字形正是从陶鬲的造型衍生而来,上边一横表示陶鬲的圆口,中间为修长的脖颈,下边为腹部与三个中空的足。

陶鬲的上口处,还有一个“甑”,相当于今天放在锅上面的屉。陶鬲通体为陶制,底部用火烤,不会对器具本身造成任何损坏,十分耐用。陶鬲可以煮黍和稷等食物,即今天的黄米和小米等农作物。上面甑上可以蒸肉,这样,主食和肉食就“一锅出”了。为了使煮出的肉味道更加鲜美,当时的人们还研究出了蘸料,这些蘸料主要以动物原料发酵制成,有牛肉酱、羊肉酱、鱼肉酱、鱼籽酱和蜗牛酱等120余种。

青铜器时期的人们,在陶鬲中放入水后下小米,上方的甑上再放上白肉,待米饭熟后,蒸肉也同时出锅,配上秘制蘸料,一份“酱肉盖饭”就做好了,再配上一点美酒,别提多美了。

陶鬲,在人类发展史中存在时间是非常漫长的,陪伴着人们度过了从茹毛饮血走向饮食成熟的关键时期,对人类文明演进功不可没。

这个“鸡腿”有点料

在白城市博物馆三楼展厅,一个鸡腿状的瓶子看上去十分新奇。它是白城市博物馆馆藏文物,叫鸡腿瓶,亦称牛腿坛或牛腿瓶,为辽代文物,高71厘米、口径9.5厘米、腹径19.5厘米、底径12厘米。

中国北方气候寒冷,辽金时期,在此生活的契丹和女真等民族自古就有烫酒豪饮的习惯,而酒也成为他们御寒取暖、活血化瘀和祛病除湿的特殊饮品。作为游牧民族,他们随季节迁徙,常年在野外和马背上度过,如何随身携带酒、水和奶?鸡腿瓶就是当时必备的器具之一。

鸡腿瓶上粗下细、状如鸡腿的倒梯形造型,可以使捆绑的绳扣不易脱落,非常适合当时的人们游牧涉猎、逐水草而居的生活,能够有效避免骑马驰骋过程中坛内盛装的液体溅出。

在“大漠孤烟直,长河落日圆”的塞北,在“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的草原,在此生活的先民们将醇厚的美酒融入豪迈的风骨,他们卸下一天的疲惫,从马背上取下鸡腿瓶,倾倒美酒,举杯痛饮,纵酒狂歌,那份逍遥与惬意勾勒出豪放洒脱的民族性格,也承载着独特的文化记忆,浸润着生命中的点滴过往,而这些点点滴滴,共同孕育出斑斓多姿的辽金风韵。

一件光泽依旧的鸡腿瓶,它们用无声的语言见证了千年中一幕幕的生活瞬间,铺展开南北方文化交流融合的画卷。

历史无声,唯器能言,如今酒已尽,人已散,仅留下古朴的器具,诉说着一段段千年的故事与智慧……

稿件:本报记者 李政孚

美编:刘健雄 供图:白城市博物馆