古代熨斗长啥样?

调温型电熨斗、蒸汽型电熨斗、智能电熨斗……现在的熨斗形式多样、方便快捷。那么在古代,人们怎样熨烫衣物呢?

白城市博物馆馆藏文物清代铁熨斗,能够解答人们这个问题。

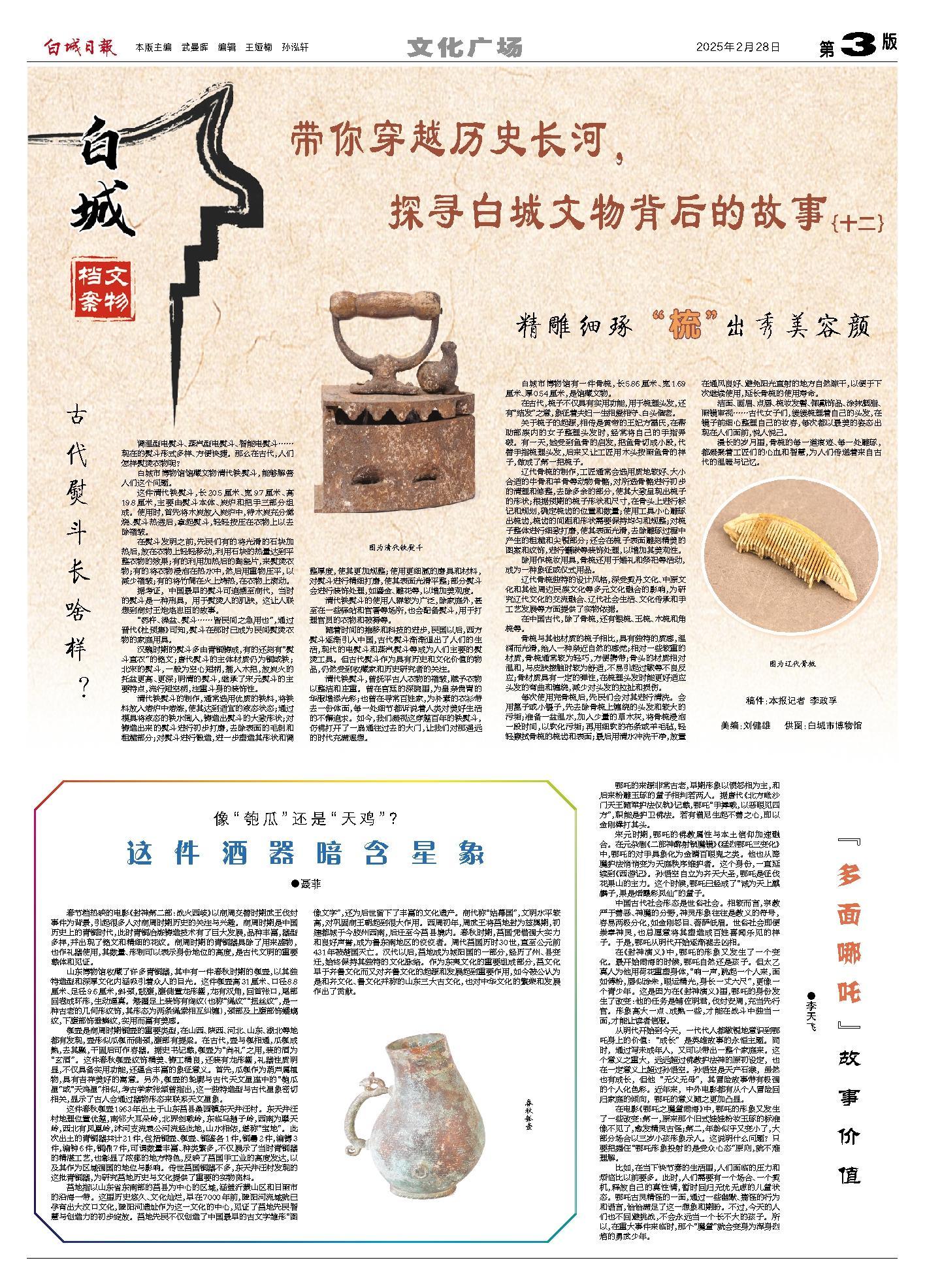

这件清代铁熨斗,长20.5厘米、宽9.7厘米、高19.8厘米,主要由熨斗本体、炭炉和把手三部分组成。使用时,首先将木炭放入炭炉中,待木炭充分燃烧、熨斗热透后,拿起熨斗,轻轻按压在衣物上以去除褶皱。

在熨斗发明之前,先民们有的将光滑的石块加热后,放在衣物上轻轻移动,利用石块的热量达到平整衣物的效果;有的利用加热后的陶瓷片,来熨烫衣物;有的将衣物浸泡在热水中,然后用重物压平,以减少褶皱;有的将竹筒在火上烤热,在衣物上滚动。

据考证,中国最早的熨斗可追溯至商代,当时的熨斗是一种刑具,用于熨烫人的肌肤,这让人联想到商纣王炮烙忠臣的故事。

“药杵、澡盆、熨斗……皆民间之急用也”,通过晋代《杜预集》可知,熨斗在那时已成为民间熨烫衣物的家庭用具。

汉魏时期的熨斗多由青铜铸成,有的还刻有“熨斗直衣”的铭文;唐代熨斗的主体材质仍为铜或铁;北宋的熨斗,一般为空心短柄,插入木把,放炭火的托盆更高、更深;明清的熨斗,继承了宋元熨斗的主要特点,流行短空柄,注重斗身的装饰性。

清代铁熨斗的制作,通常选用优质的铁料,将铁料放入熔炉中熔炼,使其达到适宜的液态状态;通过模具将液态的铁水倒入,铸造出熨斗的大致形状;对铸造出来的熨斗进行初步打磨,去除表面的毛刺和粗糙部分;对熨斗进行锻造,进一步塑造其形状和调整厚度,使其更加规整;使用更细腻的磨具和材料,对熨斗进行精细打磨,使其表面光滑平整;部分熨斗会进行装饰处理,如鎏金、雕花等,以增加美观度。

清代铁熨斗的使用人群较为广泛,除家庭外,甚至在一些驿站和官署等场所,也会配备熨斗,用于打理官员的衣物和被褥等。

随着时间的推移和科技的进步,民国以后,西方熨斗逐渐引入中国,古代熨斗渐渐退出了人们的生活,现代的电熨斗和蒸汽熨斗等成为人们主要的熨烫工具。但古代熨斗作为具有历史和文化价值的物品,仍然受到收藏家和历史研究者的关注。

清代铁熨斗,曾抚平古人衣物的褶皱,赋予衣物以整洁和庄重。曾在宫廷的深院里,为皇亲贵胄的华服增添光彩;也曾在寻常百姓家,为朴素的衣衫带去一份体面,每一处细节都诉说着人类对美好生活的不懈追求。如今,我们凝视这穿越百年的铁熨斗,仿佛打开了一扇通往过去的大门,让我们对那遥远的时代充满遐想。

精雕细琢 “梳”出秀美容颜

白城市博物馆有一件骨梳,长5.86厘米、宽1.69厘米、厚0.54厘米,是馆藏文物。

在古代,梳子不仅具有实用功能,用于梳理头发,还有“结发”之意,象征着夫妇一生相爱相守、白头偕老。

关于梳子的起源,相传是黄帝的王妃方雷氏,在帮助部族内的女子整理头发时,经常将自己的手指弄破。有一天,她受到鱼骨的启发,把鱼骨切成小段,代替手指梳理头发,后来又让工匠用木头按照鱼骨的样子,做成了第一把梳子。

辽代骨梳的制作,工匠通常会选用质地较好、大小合适的牛骨和羊骨等动物骨骼,对所选骨骼进行初步的清理和修整,去除多余的部分,使其大致呈现出梳子的形状;根据预期的梳子形状和尺寸,在骨头上进行标记和规划,确定梳齿的位置和数量;使用工具小心雕琢出梳齿,梳齿的间距和形状需要保持均匀和规整;对梳子整体进行细致打磨,使其表面光滑,去除雕琢过程中产生的粗糙和尖锐部分;还会在梳子表面雕刻精美的图案和纹饰,进行镶嵌等装饰处理,以增加其美观性。

除用作梳妆用具,骨梳还用于婚礼和祭祀等活动,成为一种象征或仪式用品。

辽代骨梳独特的设计风格,深受契丹文化、中原文化和其他周边民族文化等多元文化融合的影响,为研究辽代文化的交流融合、辽代社会生活、文化传承和手工艺发展等方面提供了实物依据。

在中国古代,除了骨梳,还有银梳、玉梳、木梳和角梳等。

骨梳与其他材质的梳子相比,具有独特的质感,温润而光滑,给人一种亲近自然的感觉;相对一些较重的材质,骨梳通常较为轻巧,方便携带;骨头的材质相对温和,与皮肤接触时较为舒适,不易引起过敏等不良反应;骨材质具有一定的弹性,在梳理头发时能更好适应头发的弯曲和缠绕,减少对头发的拉扯和损伤。

每次使用完骨梳后,先民们会对其进行清洗。会用篦子或小镊子,先去除骨梳上缠绕的头发和较大的污垢;准备一盆温水,加入少量的草木灰,将骨梳浸泡一段时间,以软化污垢;再用细软的布条或羊毛毡,轻轻擦拭骨梳的梳齿和表面;最后用清水冲洗干净,放置在通风良好、避免阳光直射的地方自然晾干,以便于下次继续使用,延长骨梳的使用寿命。

洁面、画眉、点唇、梳妆发髻、佩戴饰品、涂抹胭脂、照镜审视……古代女子们,缓缓梳理着自己的头发,在镜子前细心整理自己的妆容,每次都以最美的姿态出现在人们面前,悦人悦己。

漫长的岁月里,骨梳的每一道痕迹、每一处雕琢,都凝聚着工匠们的心血和智慧,为人们传递着来自古代的温暖与记忆。

稿件:本报记者 李政孚

美编:刘健雄 供图:白城市博物馆